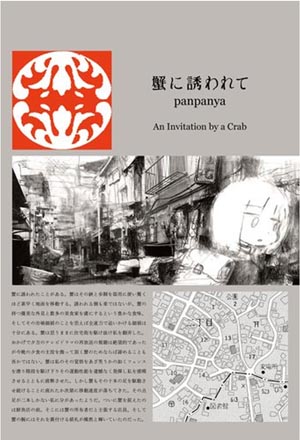

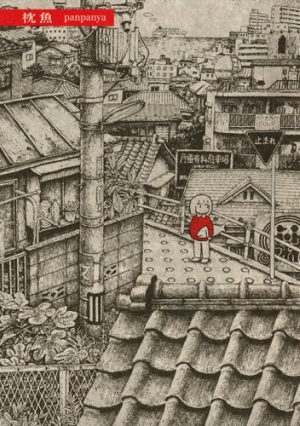

『枕魚』

panpanya 白泉社 1,000+税

(2015年4月27日発売)

自分の見た夢のおもしろみを人へはじゅうぶんに伝えられないように、panpanyaのマンガのおもしろさを語るのは難しい。

だから、パースが歪み看板が画面を埋め尽くすような夢幻的光景から、つげ義春(こと『ねじ式』)や、稠密な背景のなかにラフなキャラクターがたたずむ画面構成や奇っ怪な生物たちの跋扈(ばっこ)から水木しげるを引き合いに出すことで、なんとかやりすごそうとするのだが、それではこの作家ないし作品を前に、言葉たちの「足摺り」を認めてしまうようなものだろう。

比較を現代に移し、機知に富んだショートショートの巧みさから、九井諒子を思い出すこともまた同様である。

かといって、その魅惑的な描線に淫し、奔放なセリフまわしと戯れ、超現実的な浮遊感に浸るといったような、感覚的受容だけでは不十分だろう。

panpanyaの作品は、夢がつむぐ論理とでもいうべき(あるいはそれは、「枕魚」の上で見た夢の論理というべきだろうか)強固な体系によって構築されているように見えるからだ。

たとえば一連の作品において、物理空間における距離は、〈いま・ここ〉からの距離と重なり合っている。

だから(ノベルゲームの主人公のように)半透明な視点人物の少女が、〈ここ〉から彼方へと歩み出すほどに、時代は現代から近過去へとさかのぼり(「NEW TOWN」「east side line」「ゴミの呼び声」)、あるいはここにある現実は夢へととけ出していく(「記憶だけが町」「地下行脚」)。

(しかし再び)かといって、panpanyaが現実と似ているようで異なる夢の世界を描いているとは、簡単には言い切れないようにも思う。

むしろ現実にある見慣れた光景を、夢のように見ていると言うべきではないだろうか。

その意味では、マンガとあわせ作者による日記や各話の解題が掲載されていることは、いわば読解のチュートリアルとしての役目も果たしている。

ここではセミの声、水の来歴、空の色といった日常の瑣末な現象の数々が、この作家の目を通すことで、まったくもって当たり前ではない異質な存在として解析されはじめる。

依拠するものではなく、現実を(まるでその世界には半分しか属さない半透明な存在者の視点から)とらえどころのない不気味な対象、夢のようなものとしてながめ見ること。

だから作中に広がる夢のような世界は、現実と地続きで、panpanyaと並んで歩いているうちに、いつの間にか迷いこんでしまう場所として描き出されるのだ。

<文・高瀬司>

批評ZINE「アニメルカ」「マンガルカ」主宰。ほかアニメ・マンガ論を「ユリイカ」などに寄稿。インタビュー企画では「Drawing with Wacom」などを担当。

Twitter:@ill_critique

「アニメルカ」