本作が「月刊ビッグコミック」に掲載されたのと同時期に、石森章太郎(当時)は「COM」(虫プロ商事)にて『ジュン』(1967〜1971年)という作品を連載していた。この『ジュン』は、セリフをもちいなかったりコマ割を試行錯誤したり、マンガ表現の可能性を探った実験的な作品である。かの手塚治虫が嫉妬してひと悶着起こした“問題作”でもあるわけだが、ともあれこの当時の石森はかなり表現的にトガっていた。

その影響は、本作『佐武と市捕物控』からも見てとれる。

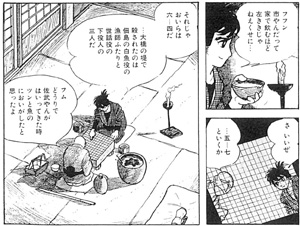

たとえば「隅田川物語」で佐武と市が酒を飲みながら碁盤を囲んでいるシーン。碁盤をのぞきこむ佐武と市の顔を、盤面の内部から見上げるという、マンガならではの構図が取り入れられている。ほんのなにげない1コマでありながら、ハッとするような、現実にはありえない構図をもちいており、さらに碁盤の目が魚の網の目とクロスオーバーしていき、本編の主題ともリンクしていく。細部にまで行き届いた演出効果には舌を巻く。

碁盤のなかから佐武と市を見上げるカット。連載当時としては斬新なこの表現方法に、著者の才能がかいま見える。

また「散桜記」では、物語冒頭、満開の桜に花散らしの雨が降り注ぐシーンを見開きで描いている。その圧倒的な美しさに見惚れてしまうが、画面最奥ではどうやら2人の人物が折り重なるようにしている。これが本エピソードの主題となるミステリーであり、それが「花を散らす」というモチーフといっしょに、この見開きで大胆に示されているわけだ。

あるいは「晩い夏」で水面に描かれた太陽。旧暦の七夕から四万六千日(7月9日、10日)は現在のグレゴリオ暦に直すと8月上旬であり、雨上がりの夏の日に太陽が真上から照りつけている時の、うだるような湿度感を表現している。

「散桜記」の冒頭の見開きは、美しくももの悲しさを感じさせる。これから始まる物語を予見させるかのように…。

このように『佐武と市捕物控』は、時代劇でありながら、フレッシュなマンガ表現に満ちあふれた作品なのだ。物語のおもしろさやキャラクターの魅力だけでなく、マンガ表現を「見る」「読み解く」楽しみにも注目してほしい。ページのそこかしこから、天才のほとばしるような清冽な才気がみなぎっており、初出からおよそ半世紀が経過した現在に読んでも、その新鮮さはまるで失われていない。

この色あせることのない普遍的な魅力を、この機会にぜひ堪能していただきたい。

<文・加山竜司>

『このマンガがすごい!』本誌や当サイトでの漫画家インタビュー(オトコ編)を担当しています。

Twitter:@1976Kayama