本作が累計1100万部もの大ヒットになったのは、「王道マンガとしても一級品のおもしろさ」だったことが大きいだろう。

ある事件をきっかけに新一は人間離れしたパワーを身につけると同時に、深い悲しみを背負った。パラサイトと人間が「混じった」正体を隠し、人知れず捕食されそうになった者たちを救う。自分が死んだ子犬を「イヌの形をした肉だ」という内面さえも変わっていくことに恐怖しながら……一方でミギーも新一のことを思いやるようになり、自己犠牲にまで走る。

彼らにはダークヒーローとバディものの普遍的な魅力がそなわっている。

顔面を自在に変化させて捕食対象に迫る「A」。Aは、田宮良子が妊娠した子どもの父親でもある。

『寄生獣』がスゴいのは、絶対的な強者であるはずのパラサイトが「か弱い」ことだ。彼らは一対一の戦いなら決して人には負けない。しかし生殖能力もなく、数も人類と比べればごくわずか。人に寄生しないと生きてゆけないただの細胞体であり、仮に人類を滅ぼしても種としての未来はない。

パラサイトのミンチ殺人は目を覆うが、それは食事にすぎない。

大局的には草食動物を喰らうライオンのような野生生物であり、いずれは狩られる人の獲物だ。「滅ぼす」以前に「生きていく」ために、組織を作り「食堂」を作る……パラサイトは社会性を学び、どんどんヒトに近づいていく。

高い知能を持つ田村玲子(田宮良子)は、真っ先にそれを自覚する。人間にとっての寄生生物とは、寄生生物にとっての人間とは……野生生物だったものが「我々はか弱い」という結論にたどりつくまでの、思考の進化に打ち震えてしまう。

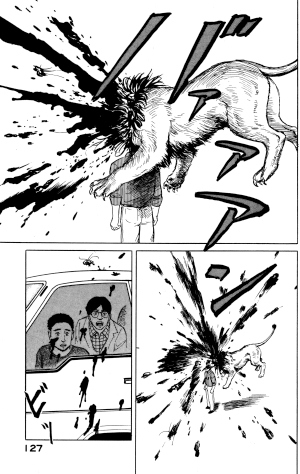

食物連鎖の頂点に立つ人間、それに力で勝る猛獣、その両方を捕食するパラサイト。世界のバランスが崩れた衝撃のシーンだ。

その対極にあるのが最強のパラサイト・後藤。種を滅ぼせという命令にどこまでも忠実な彼(集合体だが)は、ひたすら強さと殺戮を求める。

やはり血しぶきと生首がぽんぽん飛ぶグロさが「偉大なる大自然の代表選手」の美しさに見えるのは、作品のテーマが深まっていったからだろう。

それだけに、このたびの映像化でも、このあたりは、ぜひ実現してほしいところだ。

作中での広川市長の「人間どもこそ地球を蝕む寄生虫! いや……寄生獣か!」というセリフでタイトルの伏線が……。

これを作者の岩明均さんは「あれは私ではなく広川さんの意見です」とコメントしているが(第8巻あとがき)、そこには強いメッセージ性も感じる。

むろん、それをズルいと責めてるわけじゃなく、だからこそ『寄生獣』はスゴい。80年代終盤から90年代なかばまで連載を続けるうち、原作者はかつての自分が設定したテーマを乗り越え、人間やパラサイトを含む地球上の生物が「何かに寄りそい生きた」という彼岸にたどりついたのだから。

『寄生獣』の読者は作品とともに原作者が成長していく感動に立ち会えたのである。

<文・多根清史>

『オトナアニメ』(洋泉社)スーパーバイザー/フリーライター。著書に『ガンダムがわかれば世界がわかる』(宝島社)『教養としてのゲーム史』(筑摩書房)、共著に『超クソゲー3』『超ファミコン』(ともに太田出版)など。