繰りかえし強調しておきたいのは、本作はSF作品とはいえ、日常の描写はほとんど現代と変わらないという点だ。

いわゆるアンドロイドのような存在が跋扈(ばっこ)する物語といえば、たとえば『攻殻機動隊』のようなサイバー感覚あふれるキャラクターを想像しがちかもしれない。しかしながら本作で描かれるヒューマノイドたちは、なんらかの特殊能力を発揮することもなく、極めて普通の生活を送っている。

ごく当たり前に(人間の養子ではあるが)子どもを育て、学校に通い、部活に打ちこんだりもする。

そして第1話こそ「複製された人格から復元されたヒューマノイドは、オリジナルと同一といえるのか」といった、非常にSFらしい命題が描かれているものの、むしろ本作の持ち味は、第2話に登場する「噺家を目指すヒューマノイド」や、第6話の「アスリートとして人間と同じ土俵での勝負にこだわるヒューマノイド」に集約されている感が強い。

人間の「本当の五感」を知らないことで、感情表現の壁にぶち当たるヒューマノイド。噺家を目指す人造人間という設定が斬新!?

彼らの抱える苦悩は、他人から見れば非常にささやかなものではあるのだが、それがひとつの物語として十分に成立しているのは、本作の設定あってこそと言えるだろう。

そのいずれの物語も、劇的な結末を迎えるわけではない。すべてがハッピーエンドでもなく、ときにはほろ苦い後味を残してそっと幕を閉じることも少なくないが、その不思議な読後感こそが本作のオリジナリティである。

ヒューマノイドといえども人間と悩みのレベルは変わらない。むしろ、人間でないからこそピュアなのかもしれない。

しかし、そうした「人間でも持ちえる悩み」ばかりが描かれているわけではないのもまた、本作の魅力だ。

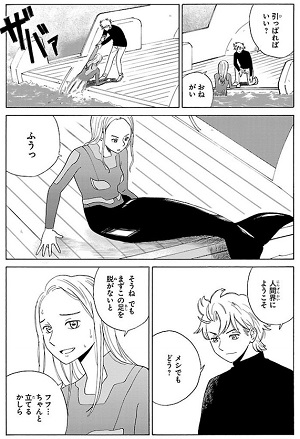

第1巻のラストエピソードとなる一編では、ヒューマノイドであれば何も人間の生活習慣に縛られる必要はないと気づいた女性が、あたかも人魚のごとき姿で海中での生活を選択する。

ヒューマノイドだからこその可能性を追求をする者も登場する第1巻のラストエピソード。様々な選択肢が物語をどう広げていくのか、今後も注視したい。

そんな新たな選択肢が示されることも含め、「もしヒューマノイドが存在したならば」という“IF”の小さな小さな積み重ねが、やがては見たこともないSFドラマになっていくのではないだろうかと期待させられる。

現時点ではまだ謎の多い主人公の出自についても興味を惹かれるポイントではあるのだが、なんにせよ、長く見守っていきたい作品が誕生したことが何よりもすばらしい。

<文・大黒秀一>

主に「東映ヒーローMAX」などで特撮・エンタメ周辺記事を執筆中。過剰で過激な作風を好み、「大人の鑑賞に耐えうる」という言葉と観点を何よりも憎む。