手描き風に見えて、じつは……3Dを駆使した作画方法

――作画についてお聞きします。ものすごく緻密で凝った絵ですよね。

中島 よく「手描きですか?」って聞かれるんですけど、3Dもかなり使っていますよ。

――どのあたりでしょうか?

中島 内装から馬とか、本当にいろいろです。たとえばこの……。

――方陣のところですね。

5巻第22話の対騎兵戦で登場した方陣。作画方法を知ったあとで見返してみると興味深い。

中島 これはスキャンした絵をコピーして配置したあとに、馬や人がすべて同じにならないように手描きで描き足していくんです。体の角度を変えたり、首の向きやポーズを変えたり。そうやってアナログ感を出しているんですよ。

――モデルとなるものを描いて、配置して、さらに描き足していく……と。絵を描く際のアタリになるわけですね。

中島 編集さんにネームを見せる時に、なにかしら配置しておくとわかりやすいから、という理由もあります。

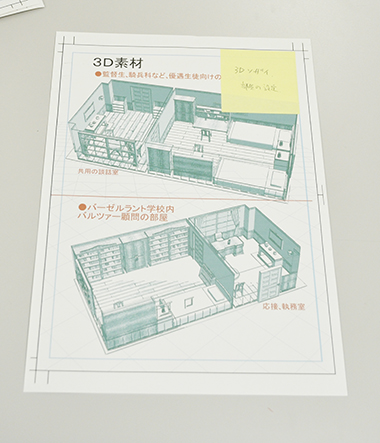

士官学校における室内の3D素材。デジタルとアナログの融合により緻密ながら温かみもある作画が生まれるのだ。

――銃も3Dですか?

中島 そうです。

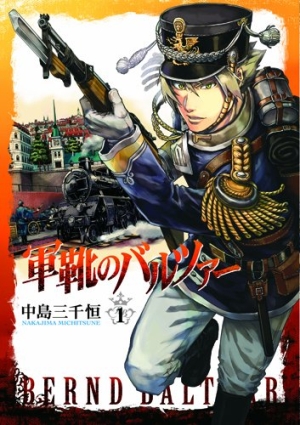

――これ、作中で名前は出てこないけど、ドライゼ銃ですか?

中島 機能とか歴史上で果たす役割なんかは、ドライゼ銃です。でも外見的には、この近辺の時代のいろいろな銃を混ぜたオリジナルのデザインにしようとして……。まあ、架空戦記ですから。でも、あんまり差異化できてないですよね。なのでドライゼ銃だと思って読んでいただいて大丈夫です。

ドライゼ銃とは1841年にプロイセンで採用された軍用小銃で、世界初のボルトアクション式小銃。作中に登場する「ライフル銃」の機能面におけるモデルだ。